显卡大帝黄仁勋,不需要美元 10000 亿(万字长文警告)

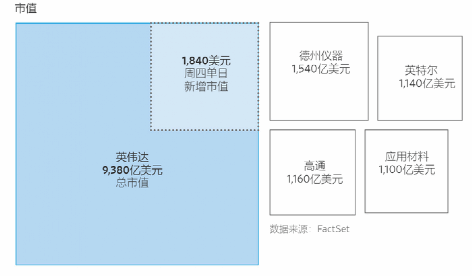

一个多月前,5月25日那一天,英伟达新增的市值1840亿美元,超过了整个英特尔的市值(1140亿美元)。

打游戏的人都熟悉这家公司,甚至恨得牙根痒痒。

不打游戏的人对这家公司普遍无感,最多知道他们是做显卡的。

然而就是这个做显卡的,却成了这一波人工智能浪潮中最大的赢家。

以chat❤️️❤️️❤️️为代表,几乎所有互联网巨头都在押注这种“大语言模型”(Large Language Model)。

而无论是百度、阿里,还是微软、亚马逊,几乎所有企业想要训练这种模型的,都得找英伟达买GPU(图形处理器)。GPU也就是显卡当中最核心的部分,相当于显卡当中的“CPU”。

以百度为例,今年已经向英伟达新订购了上万块GPU,与谷歌等公司订单量相当。

显卡,这种过去中学生放暑假才最在乎的电脑配置,现在代表着人工智能时代的先进生产力。

马斯克都忍不住吐槽:“连狗都在抢GPU。”

比如现在全世界排名前500的超级计算机,有超过70%由英伟达提供算力支持。

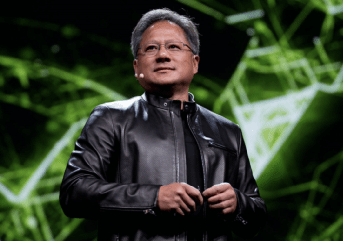

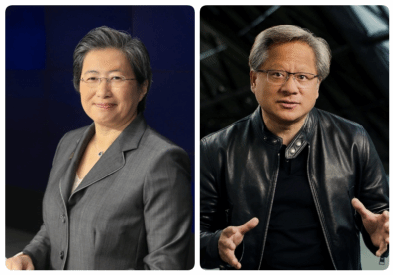

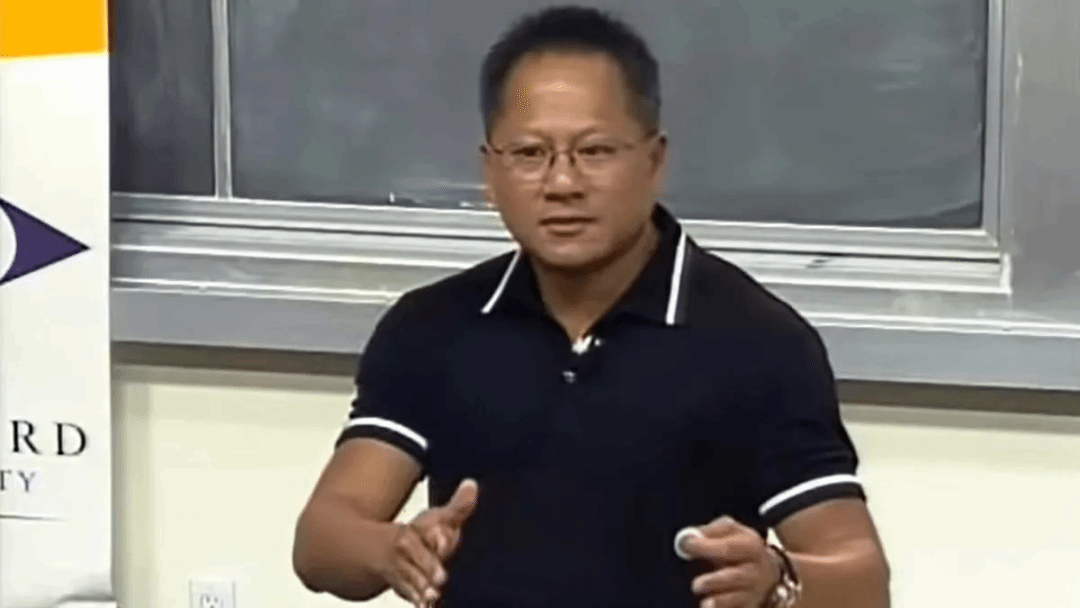

所以全世界的显卡市场,基本上被这个华人一手拿捏——他的名字叫黄仁勋,英伟达的联合创始人兼CEO,中文世界中一般称他为“老黄”或者“黄皮衣”。

在中国台湾,他现在还多了个头衔——“一兆男”(1兆=1万亿)。

最近英伟达突破1万亿市值以后,很多媒体都写了关于老黄的文章。

但我不认为这当中很多作者,真的看明白了老黄在做什么。

做芯片的?卖显卡的?搞AI的?弄数据中心的?玩自动驾驶的?

都对,也都不对。

但是想搞明白他在干啥,不是一件容易的事。

老黄其人,没有传记,甚至也没有几个像样的中文采访。

这在科技界的世界富豪榜上是不太多见的。

但我们还是挖到了老黄的故事。

一些在中文世界中从未被正儿八经好好讲述过的故事。

或许在很多投资人看来,一年净利润只有40多亿美元的英伟达,正在经历万亿市值泡沫。

但是当你看完老黄的故事,你会发现,他的胃口,他的野心,远远大于一个甚至几个“1万亿”。

1963年,黄仁勋出生于中国台湾,祖籍浙江丽水。

爸爸是化学工程师,妈妈是老师,称得上是个书香门第。

这是一个非常典型的中国家庭。

所谓的“典型”,主要体现在对孩子功课的重视程度上。

“妈妈,我好饿啊。”

“我弄晚饭呢,去写作业吧。”

“妈妈,我膝盖擦破了,好疼啊。”

“嗯没事儿,伤口会愈合的,去写作业吧。”

家里每一次对话,都会以“写作业”作为同样的结尾。

不过他也不是那么听话的孩子。

5岁那年,爹妈把他送到了泰国读书。8岁时,他搞来了几个打火机,把火机里的丁烷倒在了游泳池里,再把丁烷点着了。

随后他跳了下去,从水底观察水面的火焰。

“难以置信,我至今还记得那美丽的画面。”

在泰国待了没几年,由于政局动荡,父母又把他送到了在美国的舅舅那里。

当时舅舅混得也一般,只能把他送到一家乡村教会的寄宿学校里。

这所学校半是私立学校,半是感化学校。

感化学校,就是对不良少年施加特别教育,让他们弃恶从善的教育机构。

所以学校里带刀的、带纹身的混混自然不少。

因为年纪最小,他被分配的任务最差,要负责刷全校宿舍的厕所。

黄仁勋10岁,他的室友17岁,不会读书,老黄教他读书,室友就开始成了罩着他的“大哥”,也就没人欺负他了。

后来他得到一份在餐馆刷盘子、摆桌子的工作,因为干得好,成了服务生,原本害羞的他从此渐渐打开了话匣子。

虽然爹妈离得远,学校也不咋地,但是爹妈还是很关心黄仁勋,每个月寄来4盒磁带,把生活里的事讲给儿子,黄仁勋也把生活里的事儿讲给爸妈,比如“美国的汉堡包很大,像篮球一样大”。

上学时,他还发展出一项个人爱好,就是打乒乓球,而且打得不赖,周末他甚至晚上就睡在乒乓球俱乐部的地板上,这样醒了就能一直打。

但是13岁那年,他第一次去拉斯维加斯参加比赛,结果发现这座城市纸醉金迷,“我一晚上根本没睡觉”,所以比赛输得很惨。

此后他就要求自己做事要专注。15岁那年,他拿了美国公开赛双打的第三名。

16岁,他早早上了大学,俄勒冈州立大学电气工程专业。

20岁毕业,他又去斯坦福读了硕士。

大学他们班里有大约80个同学,只有3个女同学。

做实验时,黄仁勋和一个叫“劳瑞”(Lori)的姑娘分到了一组。

每逢周末,他就给人家打电话:

“你想做功课吗?”

“我们得做功课啦!”

“是时候做功课了哦~”

后来劳瑞不仅成了他第一个女朋友,还成了他的结发妻子。

毕了业以后他就去了AMD工作,也就是日后英伟达最大的对手,苏妈(苏姿丰)所在的企业,据说二人还是远房亲戚。

因为他上学时,实验室里贴了一张AMD的海报,上面是一款很酷的双极微处理器(bipolar microprocessor),老黄那时候很想做东西,很想打造微型芯片和计算机,所以就去了AMD。

当时他在AMD同一个办公室的同事,离职以后去了一家小的创业公司,叫LSI Logic(L公司)。

前同事就打电话给老黄:这地儿不错啊,我跟老板说了你的情况,他们都很想找你聊聊啊。

老黄知道这家企业,因为在学校的时候,有那种一堆企业来摆摊儿的招聘会,当时这家企业就想要他来着。

但老黄嫌人家公司太小了。

更重要的是,老黄当时就想做东西。

而L公司做的是啥呢?是在做“老黄想做东西时候需要用的工具”。

卖铲子的人。

直到老黄在AMD工作了几年以后,他才有了切身的感受:

真正的挑战不在于你要打造什么东西,而是你要如何去打造它。设计工具(design tools)让他变得更有生产力,而L公司要做的就是卖铲者当中的领军企业,通过设计工具,让设计芯片变得更容易。

于是在这种“自觉自愿”的认知变化发生以后,老黄加入了L公司,当时企业只有300来人,刚刚上市,市值1亿美元。

老黄来了以后的感受是,这小公司真的值1亿美金吗?(I don't even think it was 100 million dollar company at the time.)

但老黄加入以后,他亲眼见证了芯片设计工具的功能越来越多,变得越来越强大。

最重要的是,在L公司工作的经历彻底扭转了老黄作为一个喜欢动手的理工男的认知——

我意识到设计方法、设计工具比要设计的东西更重要,如果不是意识到这个想法,并且爱上了这个想法,不停地钻研直到成为这个领域的专家,那么我此后的所有从业经历就全都不可能实现。

在L公司工作8年,他先后干过工程、销售和管理岗位,深得老板信任。

有一天,他的两位朋友,太阳微系统公司(Sun Microsystems)的两位工程师,克里斯·马拉科夫斯基(Chris Makowski)和柯蒂斯·普里姆(Curtis Priem),约老黄出来吃饭。

俩人在公司发展方向的内斗中失败,一门心思想离职,而他们约老黄,是想一起创业。

他们讨论的方向是:下一代计算浪潮,是更高速的计算呢,还是基于图形的计算?

吃完这顿饭以后,老黄决心跟兄弟们一起创业。而兄弟们一致推举他来当CEO。

当时他们的想法很简单,人类社会有各种各样“讲故事的媒介”,比如视频、图书、音乐……

而老黄他们认为,3D图形这种复杂技术,未来会是一种新的讲故事的媒介,而这种媒介拥有其他媒介无法比拟的力量。

所以成立英伟达的时候,老黄就把他们要做的东西成为“能定义一个产业的媒体加速器”(industry-defining Media Accelerators)。

或者用老黄另一句通俗的话说:

过去的计算机,是用来计算的;

他想做的计算机,是用来感觉的。

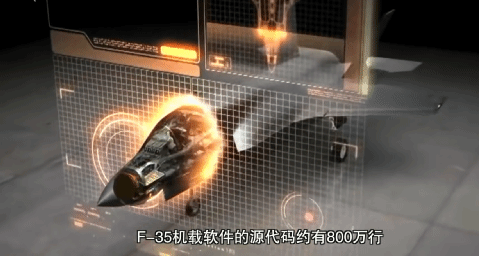

就像今天B站上很多顶流的科技类、军事类UP主,背后都有一个3D建模团队。

有时候啰嗦几百个字描述的复杂画面,一个3D建模几秒钟就展示清楚了,那个视觉冲击和并发的信息量是很多媒介没法比的。

而老黄还给他心目中的3D图形媒介加了这样两个属性:

实时可修改的、可联网分享的、越来越便宜以至于终究会大规模普及的。

想清楚这个,老黄又问了自己3个问题:

我非常喜欢做这件事吗?因为你不应该做任何你不热爱的事。(You shouldn't do anything that you don't love.)

这件事难做吗?因为你应该用你的人生去做一些重要的事情。

第三个问题就是,如果你觉得你的伙伴们是全世界最棒的一群人,你最好能确保你们做的这份事业值得他们为此付出一生。

如果这件事你们既不热爱,又不困难,那么留着这群人在你的团队里也没有什么意义。

1993年的老黄相信,未来很长一段时间,3D图形技术都是非常难做好的。

阴影投射得能不能再柔和点?照明的动态范围能不能更大?几何图形能不能分割得更细?纹理能不能不要那么模糊?……

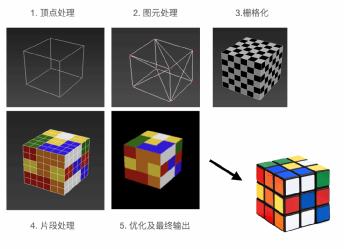

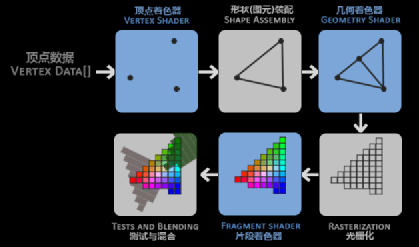

在一个640×480的老显示器上全屏打游戏,屏幕上有30万个像素点,按60fps的帧率,每秒要渲染1800万次,其中每个像素点又要经过栅格化、片段处理和像素处理3个步骤,那么为了这1秒钟画面,最少也需要5400万条运算指令。

而当时的英特尔CPU的主频有多少呢?60MHz,也就是每秒运算6000万次。

当时如果用CPU来处理3D图形,CPU的绝大部分算力都会被消耗殆尽。

老黄看到了人们在电脑上图形处理需求对算力增长的爆炸性需求,但绝大部分人看不到这一点。

在创业初期,老黄他们像很多公司一样,去找风险投资人。

结果还是自家老板给他找来的钱。

他的老板是威尔弗雷德·科里根(Wilfred Corrigan,老威)。

听说他要离职,老威问他:你想创业,得有个杀手级应用(killer app)啊。

老黄说:我的杀手级应用就是游戏。

老威问:谁玩游戏。

老黄说:年轻人。

老威问:那你给我说一个游戏公司。

老黄说:嗯…如果我们把技术都弄好,就会有游戏软件公司的。

老威说:我觉得你会回来的,你的职位我给你留着。

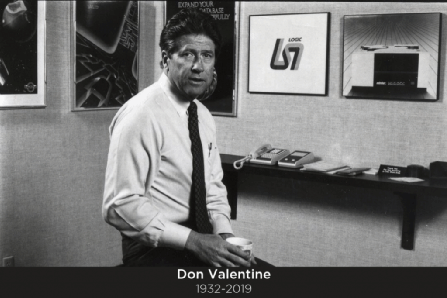

临别时老威扭过头来说:红杉资本的唐·瓦伦丁(Don Valentine,老唐)是世界上最好的风险投资家,你去找他吧。

老唐是苹果、雅虎、谷歌的早期投资人,也是L公司的投资人。

老黄还没走出门去,老威就抓起电话给老唐打了过去。

“我这有个孩子要筹钱,我让他去找你啊。”

结果老黄怂了,不敢立马就去,就先买了本巨厚无比的书《如何创办一家公司》。

结果没翻多久,他就觉得:真等看完了,我估计就不想创业了。

于是他就找到了老唐。

老唐问了他一连串问题,老黄回答得也支支吾吾的。

临走时,老唐却说:我会给你钱。虽然听完你说的,基本没有戳中我的地方,但老威让我给你打钱。所以你要是把我的钱弄丢了,我就弄死你。(If you lose my money, I will kill you.)

就这样,老黄拿到了200万美元。

后来老唐在报纸上每次看到关于黄仁勋的报道,都会给他写封信。

他说:黄,我真的为你感到骄傲。

不过在老黄创业的1993年,还没有出现一台能联网的个人电脑,更不要说玩什么3D游戏大作了。

英伟达的商业计划书上写的都是:

我们采用的是只在最贵的工作站上才会使用的技术。

当老黄给妈妈打电话,说要开公司,做3D图形芯片,让大家能玩电脑游戏时,妈妈的反应是:

你为啥不去找份工作呢?

今天全球的3D游戏产业是万亿级别的,而当时这个市场规模几乎是0。

老黄的想法是:电子游戏会成为我们的“杀手级应用”,它可以开创一个大型市场,让公司获得大量研发资金,从而为解决大规模计算问题提供支持。

换句话说,吃透游戏市场,是英伟达的“一级火箭”,后面还有二级三级火箭等着呢。

一开始,公司还不叫英伟达,而是叫本源电脑(Primal Computer)。

他们想换个名字,当时给所有文档命名为NV,是“下一代”(next version的缩写),想到了一个名字,就叫“Nvision”,但是发现已经被人注册了,是一家生产卫生纸的公司。

于是他们就去翻拉丁语的字典,发现“invidia”这个词,意思是“羡慕”,英文这个词念出来也是“NV”(envy),所以他们去掉了“i”,就有了英伟达(nvidia)。

创业伊始,三个合伙人聚在其中一人的联排别墅里,每天大眼瞪小眼,聊天扯淡,无所事事。

“你们俩昨儿晚上吃的啥?”

“午饭上哪儿吃啊?”

“早上把甜甜圈放冰箱里啊,我回来时候吃。”

老黄在读开公司方面的书的时候遇到了一个律师,帮他们成立了公司,律师说要给三个合伙人的股份定价。

律师问老黄:你口袋里有多少钱?

老黄一掏兜:给你200美元。

于是他得到了英伟达20%的股份。

老黄回到别墅里,就让另外俩人也掏给他200美元,于是他们也拿到了20%的股份。

听上去非常儿戏,但这是老黄亲口讲的(应该发生在老唐给他200万美元之前)。

有了投资,他们的研发也步入正轨。

结果他们做的第一代产品就失败了。

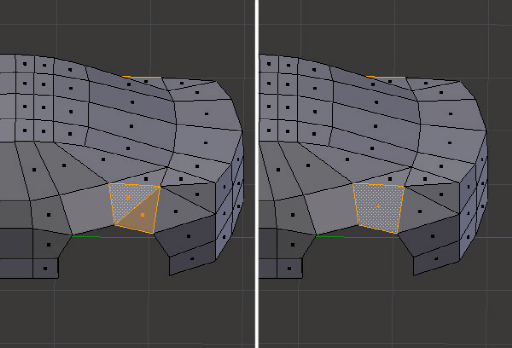

当时他们标新立异,用了一种“四边形纹理映射”方式,而没有采用常见的三角形纹理映射。

如果只是2D的图像处理,两种技术差别不大。

但是到了3D渲染,要处理的是很多更复杂的多边形、多面体,而我们知道,任何多边形都可以分成若干个三角形。

所以用三角形纹理映射就比较快速、方便。

他们这是给自己挖坑。

而且第一代产品他们还做了一项创新,想帮用户省下买内存的钱。

当时的内存(DRAM)有多贵?1MB的内存要50美元,而如果想要用显卡生成一个有模有样的3D图形,得要4MB的内存,也就是200美元,还得为此做一个芯片,再叠加利润,和分销商的毛利。

结果这时1块显卡要多少钱呢?1000美元,而且是30年前的1000美元。这就把绝大部分消费者拦在了显卡门外。

老黄就想:那我能不能不用DRAM呢?可以,去掉一个深度缓冲(Z-buffer),再把纹理内存放在系统内存(RAM)里。

老黄他们把这事儿搞定了,结果2年以后,冒出来90家做显卡的公司。

更糟糕的是,内存价格从50美元/MB跌到了5美元/MB,原因很简单,市场经济,产能过剩了。

结果英伟达搞了这个独门的不用内存的技术,没有任何吸引力了。

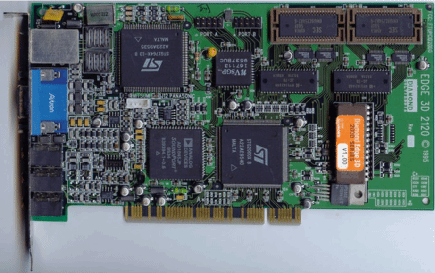

不过NV1这款产品也不算一无所获。

当时发布会安排在了拉斯维加斯的计算机经销商博览会(COMDEX)上。

头天晚上,他们带了三块NV1,两块放在会议室,一块放在酒店里。

安顿好,一个保安走过来,说你们应该请人看着点儿这些设备啊。

为了省钱,他们拒绝了。

结果第二天,东西都被偷了。

好在他们还有备用板和备用机。

而就是在这次展会上,他们向世嘉公司(SEGA)展示了NV1。

为了跟世嘉合作,英伟达还特意在芯片上加入了一个游戏手柄的端口。

但是即便有世嘉这样的大公司在游戏机的应用上表示出兴趣,其他大部分PC游戏开发商却不想用这种四边形纹理映射的方式。

就像“双创”那几年,互联网小公司一个APP做好了,很快就会被腾讯阿里收购,或者腾讯阿里就会发布竞品。微软很快意识到,英伟达搞的四边形这一套是要做一个技术平台,卧榻之侧岂容他人酣睡?

于是他们很快就发布了一个基于三角形纹理映射的应用程序编程接口(API),也就是后来鼎鼎大名的DirectX。

胳膊拧不过大腿。NV1迅速变得无人问津,世嘉也宣布下一代游戏机不再使用NV1,因为世嘉工程师发现对NV1进行编程太困难了。

英伟达裁掉了50%的员工。

1995年的一天晚上,公司合伙人们坐在一起,风投的资金所剩不多,怎么办?

如果转向其他人采用的相同技术,那么英伟达就是最后一个入场的,而且别人还比他们资金更充裕。

几个人高声争论了起来。

他们不知道该怎么做下去,但他们回到了老黄的那三个问题上去:

我愿意做这件事吗?这件事的挑战性很大吗?这些人是我想并肩作战的伙伴吗?

如果我心里的答案没变,那么从头再来也算不得什么。(If I got the right answers from, would have been more than plenty to start something new.)

他的一个合伙人说:好,我们决定了,还是要做这个。

但他们账上的钱只够发9个月的工资了。

一般来说,要打造一款显卡,要先做一款芯片,然后在此基础上再开发软件。

软件跑一跑,发现芯片里有什么错误,然后再改善芯片,再跑软件,这样迭代循环,开发周期大约是2年。

他们没有两年了。

老黄就想:那如果我买一台机器,能让我在芯片流片(试生产)之前就能开发软件,不就能加快速度了吗?

这样的话,芯片就必须足够完美,争取一次流片成功。

老黄就找到一家要倒闭的公司,从他们手里买下了这台模拟器设备(ICOS emulator),可以在一台冰箱那么大的机器里仿真芯片设计,而这个机器从来没卖出去过1台。

而老黄付出的代价是3个月的全体工资(运营费用),100万美元。

也就是说,他这一下单,公司离关门就只剩6个月了。

有人劝老黄去找找融资,老黄说不,我们融不到钱了。

有90家公司可以投,为什么要投我们?

我相信你,你相信我,但没人相信我们。

所以就破釜沉舟吧。

当时台积电看了他们设计的这款显卡的芯片,说这玩意也太贵了。

老黄说:好啊,我们就是要做一款地球上最强大的芯片。啐口唾沫也要砸个坑出来!(If we're going to leave a mark, leave a huge hole, right?)

当时为了给这款芯片做质检(QA),工程师马丁坐在“大冰箱”模拟器前,一帧一帧地运行着,每一帧QA要花30分钟,所以他几乎不睡觉。

芯片成功流片那天,老黄告诉大家:我们已经没钱了。

英伟达自己没有工厂。那你都没钱了,人家工厂凭什么给你代工生产这款芯片呢?

老黄的答案是:不要告诉他们你没钱了。

后来,他们成功推出了RIVA 128这款显示芯片,这是英伟达第一款获得广泛认可的产品,到1997年出货量达到100万颗。

当时微软的DirectX规定了32种混合模式,而RIVA 128只能兼容其中的8种。

老黄就到处跟所有游戏开发者说:求求你们了,别用其他的24个模式好不?用了我们就完蛋了,RIVA 128这个娃娃不完美,但他身上还是有很多地方很可爱的对不?(This kid is not perfect, but there's a lot of things to love, okay?)

在英伟达发展早期,经常有大客户抱怨产品太贵了,不适合大规模商用。

老黄是怎么做的呢?一般人会告诉你要“倾听客户的声音”,而老黄反其道而行之,连续5年时间,他都把“眼罩”拉下来,选择无视客户。

因为他相信摩尔定律会助他们一臂之力,每过1-2年,他们的产品性能都会好上一倍,直到成为客户心中的“性价比”之选。

老黄著名的“黄氏定律”也是那一时期提出的:

每6个月,就要让显卡的图形性能翻一倍,这个速度是摩尔定律的3倍。

1998年,英伟达与台积电签订了合作协议,由台积电为英伟达代工。

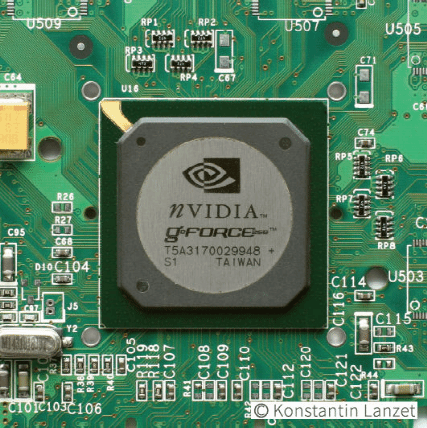

在黄氏定律的鞭策下,1999年,英伟达推出了GeForce 256。

这款产品号称是“世界上第一款GPU”,因为它能让显卡真正独立于CPU完成加速图形渲染的任务,极大减轻CPU的负荷。

那一年,英伟达敲钟上市。三年后卖出了1亿块GPU。

但英伟达当时面临着一大危险:集成的诱惑,可能会吞并显卡这个东西。

所谓集成,就是在半导体领域,由于摩尔定律,曾经很多这个那个芯片硬件,最后都被计算机“集成”到了软件里。

比如以前有音频芯片行业、视频芯片行业、网络芯片行业,现在这些都没了,都变成了电脑上的“软件”。

那么显卡,GPU会不会也有这么一天呢?英特尔就一度想要整合3D图形功能。

而老黄认为他们不会得逞,3D图形不仅仅是计算机的一项功能,它可以成就一个产业本身。

但这个过程不是自然而然发生的,它起源于老黄的一种“不满”。

虽然改变技术路线(从四边形到三角形)以后,英伟达捡回了一条命,但是老黄对当时3D图形技术的“基础设施”感到不爽。

当时用于渲染2D、3D矢量图形的应用程序编程接口(API)名叫OpenGL,老黄认为“它讲故事方面的能力相当有限”。

以90年代红极一时的游戏《雷神之锤》为例,画面质量相当粗糙。

老黄说:“你回去翻翻,每一代《雷神之锤》看起来都大同小异,那苍白(chalky)的贴图质地都一模一样。”

老黄认为如果显卡只是用来渲染渲染纹理和多边形,这样一个功能是不可持续的。

老黄在想:如果3D图形这种媒介要是千篇一律,不能体现出更强的表现力,我们怎么可能讲出更丰富多彩的故事呢?

那就要让这种“艺术创作形式”能根据创作者的不同,形成迥异的风格,让玩家一下子就能看出来不同游戏的开发者风格不一样。

那么就需要让着色器(shader)变得“可编程”(programmable)。

在英伟达发明这个东西的时候,它并没有体现出巨大的商业价值。

但是后来的发展证明了,可编程着色器让显卡需要更大的计算量,就需要使用更多的晶体管,这样GPU就不会轻易地被CPU“吞并”或者“集成”了。

老黄说:这玩意延长了英伟达的寿命。

但是可编程的着色器依然不够,如果想让镜头的效果和后期图像处理的效果更生动,就要扩大“可编程”的范围。

于是英伟达发明了一项更重要的技术,为显卡功能的可扩展性洞开了一扇大门。

这项技术叫“CUDA”(Compute Unified Device Architecture,统一计算架构),是一个软件层。

通过这项技术,用户可以利用英伟达的GPU进行图像处理之外的运算。

当时在斯坦福大学,有不少人就买一块显卡,然后拿回去编程。

按老黄的话说,其中一些人费了一番周折,做了一些“算法的体操”,计算纳米分子动力学问题,计算流体动力学问题,结果发现计算速度比平时快了20倍。

此后航空航天、生物科学、能源勘探等领域相继开始用GPU完成高性能计算,CUDA迄今已经被下载了4000万次。

原来IBM为了模拟油气勘探,调用了70万个处理器和近半个足球场的场地,而用上GPU以后,只用了两台服务器,还有半张乒乓球桌子的空间。

但在当时,华尔街投资人完全无法理解老黄为什么要搞CUDA。

此时英伟达年营收不过30亿美元,却要投入5亿搞研发。

他们将CUDA在英伟达市值中的贡献定价为:0美元。

而老黄决定,把CUDA植入公司所有的GPU当中。

为了CUDA,英伟达的GPU产品成本增加了近一倍,而为了推广它,产品售价还和之前一样。

此后相当一段时间,英伟达的市值只维持在10亿美元上下,比今天少4个零,比90年代上市时的6.26亿美元都高不了多少。

直到2012年,一位深度学习的大佬把CUDA用在了AI计算当中,拿下了ImageNet图像识别大赛冠军,CUDA才扬眉吐气,逐渐得到市场认可。

后来,CUDA也成为英伟达一道极深的护城河。因为很多显卡公司都试图超越英伟达,却很难从软件架构和开发者生态系统的角度与CUDA相抗衡。

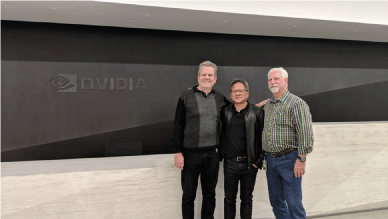

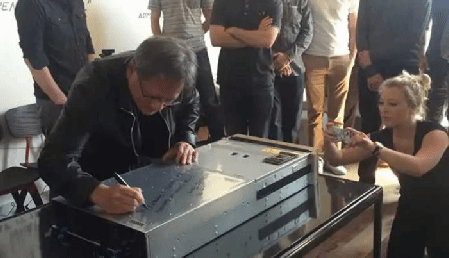

2016年,老黄把全球第一款为深度学习打造的集成系统——DGX亲手交付给了一家人工智能公司,还在这台机器上签了名。

这家公司的名字叫OpenAI,正是chat❤️️❤️️❤️️的母公司。

用上DGX以后,OpenAI原来需要1年的训练,被压缩到了1个月。

对于大模型训练等很多计算问题,GPU相比于CPU有着天然的速度优势。

CPU就像一辆坦克开着大炮轰城门。

而GPU就像1万个步兵在同时射击。

CPU在执行复杂的控制功能方面非常出色。但是当你需要处理大量数据时,它未必是最佳的选择。

摩尔定律不足以弥合人类爆发的数据处理需求与传统 CPU 能力之间日益扩大的差距。

而英伟达提出的“加速计算”,可以将应用程序的数据密集型部分分出来,在单独的加速设备GPU上处理它们,同时将控制功能留在 CPU 上处理。

一个清华的学生做100道口算题,速度永远拼不过100个小学生一人做一道。

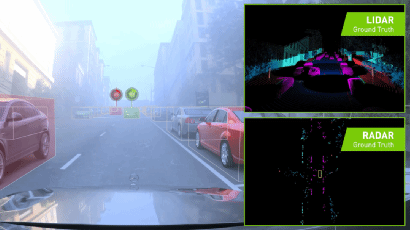

所以有了显卡这一层基础设施,今天英伟达已经把他们的GPU架构广泛运用到科学计算、人工智能、数据科学、自动驾驶、机器人、元宇宙、3D互联网应用等各个层面。

虽然这些终端市场的计算要求不尽相同,但他们通过统一的底层架构解决了这些问题,用相同的底层技术触达了多个价值数十亿美元的终端市场。

而老黄的下一个目标,是击穿次元壁,是让“显卡”的作用突破信息世界,进入人类真实的物理世界。

从仓储物流到制造业工厂,从自动驾驶到机器人手术,从新冠病毒结构分析到药物研发测试,英伟达正在打造一个个巨型的“镜面世界”。

人们可以用这个无限拟真的虚拟世界去解决现实世界的问题,又可以用现实世界的元素不断夯实虚拟世界的拟真程度,从而帮助人类低成本、大规模、低风险地解决各种各样的现实问题。

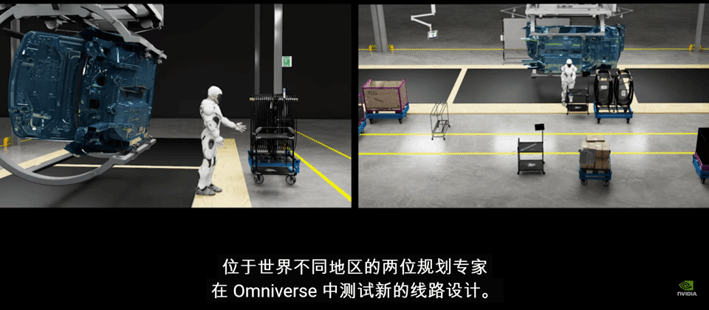

举个例子,比如宝马就已经用上了英伟达的工厂数字孪生技术。

其实按说给工厂做个3D建模这种事情,也不是什么新鲜事儿了。

但英伟达给企业做的是——实时的工厂数字孪生模型。

就是每分每秒,工厂里每台机器、物料什么情况,都能反映在数字孪生系统中,不是数据,而是一座可视化的工厂。

至于人,目前要实时反馈还需要穿上动作捕捉服装。

比方说,有两个专家在相隔万里的工厂里,他们要设计其中一个装配步骤,工人标准动作的手怎么抬,东西怎么搬,货架子应该有多高。

这边专家说架子太矮了,得弯腰,那边说:好,我给你调高点。

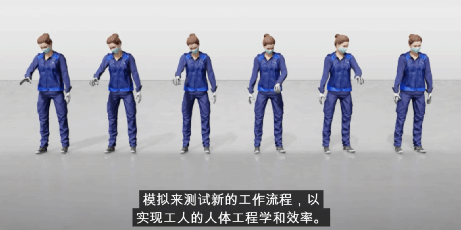

另外他们还用真实人类的各种动作捕捉来模拟测试各种工位的动作流程,帮助企业优化各个环节。

就像一个能指导真实工业活动该如何开展的“工业元宇宙”。

很多玩游戏的人都知道,现在好的显卡上面有“光线追踪”功能,开启之后画面一下子就明显提升了档次。

这是英伟达的第一个“飞轮”。

他们正在利用作为硬件生产出来的显卡,服务并反哺人类硬件物质的生产体系——工业体系,或者用老黄的话说,打打游戏这些信息产业都是软件“服务业”,而他还要服务人类的“重工业”体系,人类打造各类实体的大工业体系。

就像宝马工厂那样,就像很多工业机器人当中应用的英伟达技术那样。

显卡,将成为人类未来智能制造工业体系当中像机床、设备、原材料、流水线一样必要的生产资料而存在。

你可能听说过IaaS(基础设施即服务)、SaaS(软件即服务)这样的名词,而英伟达在做的是——

HaaS:硬件即服务

Hardware As A Service (For Hardware Manufacturing System)

用老黄的话说:

“从此我们可以理解“重工业”的语言了,我们的软件工具,这个叫Omniverse的软件系统,让我们能够模拟、开发、建造、操作人类的实体工厂、实体机器人、实体固定资产,就好像它们是数字化的存在那样。”

一个最震撼人心的例子就是“计算光刻”。

原本为了游戏效果、游戏画面而研究出来的游戏引擎,因为具有强大的实时渲染、3D模型处理能力,正在成为工业领域的通用研发平台,甚至染指人类工业的皇冠——EUV光刻机。

通过光刻计算库cuLitho,他们可以将计算光刻加速40倍以上,使得2纳米甚至更先进芯片的生产成为可能。

而他们还有第二个飞轮。

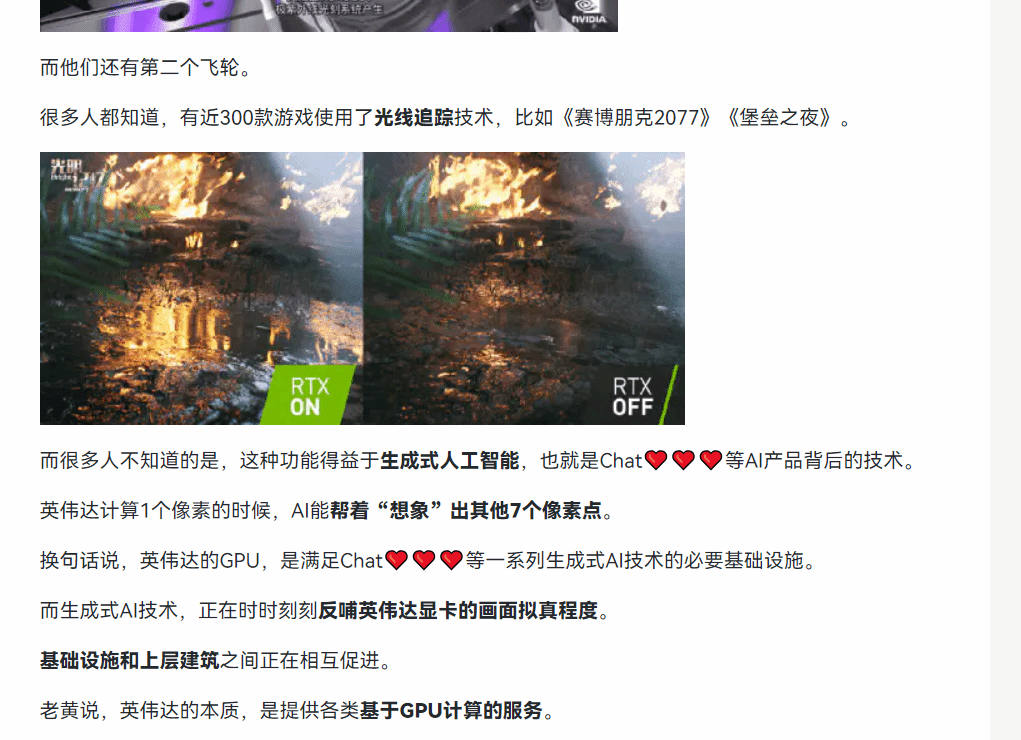

很多人都知道,有近300款游戏使用了光线追踪技术,比如《赛博朋克2077》《堡垒之夜》。

而很多人不知道的是,这种功能得益于生成式人工智能,也就是Chat❤️️❤️️❤️️等AI产品背后的技术。

英伟达计算1个像素的时候,AI能帮着“想象”出其他7个像素点。

换句话说,英伟达的GPU,是满足Chat❤️️❤️️❤️️等一系列生成式AI技术的必要基础设施。

而生成式AI技术,正在时时刻刻反哺英伟达显卡的画面拟真程度。

基础设施和上层建筑之间正在相互促进。

老黄说,英伟达的本质,是提供各类基于GPU计算的服务。

而这就是他同各位游戏玩家之间最大的“分歧”。

很多人希望英伟达多搞一些民用的显卡,不要搞那么多针对企业的、数据中心的、比特币的花里胡哨的计算平台。

而在老黄看来,“如果没有我们在物理世界拟真方面所做的工作,如果没有我们在人工智能方面做出这些研究,那我们在GeForce RTX(英伟达的图形平台,能在游戏中实现光线追踪)方面就不可能实现这些成就。”

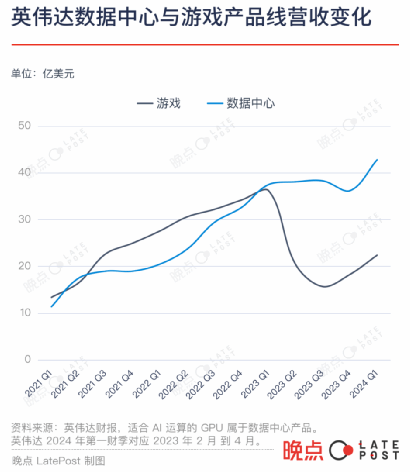

游戏的确是英伟达“财源广进”的聚宝盆,成了他们进军其他行业领域,研发各类型产品的重要资金来源。(直到刚刚过去的2023财年,英伟达数据中心业务营收终于超过了游戏业务营收。)

而在人工智能等相关行业中实现的研发成果,又反过来成了支持英伟达打造更强游戏显卡技术的帮手。

这就是英伟达的两个飞轮,它可以概括成两句话:

它开发的产品(显卡)和它服务的对象(比如制造业、人工智能行业)之间形成了闭环;

它服务的原初行业(游戏)和它想要去服务的其他行业之间又形成了闭环。

那个从AMD离职的老黄或许想到了,又或许没想到:

他从一个做东西的人,变成了一个为其他做东西的人提供工具和方法的人。

而他自己的公司,除了给别人“卖铲子”,还从自家工具出发,通过有效链接了自己客户的行业,帮自己打造出了更强大的工具。

这句话太绕了,用社会学家项飙的书名来形容或许更简洁一些——

一万亿,对黄仁勋来说什么都不是,或者说只是一个开始。

把自己作为方法,改善自己,迭代自己,击穿信息世界与物质世界的壁垒,利用信息世界的“新工具”不断丰富、完善物质世界,又用物质世界源源不断地为信息世界打造更强的“新工具”。

如果说机床是“工业母机”,是造机器的机器。

那么显卡就将成为新时代的“计算母机”,它用更高水平的计算过程,生成了更优质的可视化计算结果,最终从硬件(工业)和软件(人工智能)两个维度不断提升着计算工具自身的软硬件实力。

如果说你的家人、朋友,还在用“打游戏玩物丧志”的角度去理解显卡的重要性,那么请他们从今天开始,重新认识一下显卡。

无论外界怎样理解英伟达,老黄都没有改变过他对自己公司的理解。

他说:“15年来,我讲的都是同一个故事。我几乎都不用修改我的幻灯片。”

世人看到的是一个股价暴涨的万亿帝国,而老黄的耐心超过了所有人:

“我不需要一晚上做出来一个杀手级产品,我只需要一个能赢的产品。”

“赢的目的是,再来一局。”

来源:酷玩实验室(ID:coollabs)

不想读全文的话,倒数两三段这里看到最后也行,算文末总结了